Dans notre dernier article, on décryptait les dessous du droit à l’image avec le Professeur Yaniv Benhamou, avocat et professeur associé en droit du numérique à l’Université de Genève, que vous avez peut-être croisé lors de notre événement de fin d’année. Alors que l’on s’était focalisé sur le droit à l’image, c’est ici les éclairages juridiques sur le droit d’auteur que l’on dissèque pour vous.

Plongeons directement au cœur du sujet en revenant sur un principe fondamental rappelé à nos bons souvenirs par Yaniv Benhamou: le droit d’auteur protège toute création originale issue d’une personne physique (LDA 6). Une définition évidemment remise en question par l’IA et les algorithmes capables de générer des images, musiques ou textes sans intervention humaine directe!

Un premier constat qui nous pousse à nous demander…

Alors, qui possède la création générée par IA?

Heureusement (ou pas), le droit d’auteur prévoit aussi des exceptions permettant de se passer de l’autorisation de l’auteur. En Suisse, des articles de loi (LDA 19ss) mentionnent des cas comme l’usage privé, la citation, ou encore la parodie. Autrement dit, on peut parfois utiliser une œuvre sans demander la permission – tant qu’on respecte certaines conditions. Mais attention : cela ne signifie pas que tout est permis. Dans le contexte de l’IA, la frontière entre usage légitime et violation reste floue… et pourrait bien devenir un terrain glissant pour les créateurs comme pour les utilisateurs.

Une œuvre créée par IA peut-elle être protégée?

Bon. Mais alors, si une IA génère une œuvre à partir d’un simple texte fourni par un utilisateur, qui en est l’auteur? Rien de mieux que des exemples concrets pour aborder la question.

L’affaire « Théâtre d’Opéra Spatial »

En 2022, Jason Allen remporte un concours artistique avec une œuvre créée via MidJourney. Mais l’office américain du copyright (USCO) refuse d’accorder une protection, estimant qu’il manque une intervention humaine significative. En ce sens et pour l’instant, lorsque l’intelligence artificielle génère une œuvre de manière autonome à partir d’un simple prompt fourni par un utilisateur, le résultat n’est généralement pas protégeable par le droit d’auteur. En effet, les éléments dits «traditionnels de la création» (choix, organisation, exécution) sont alors attribués à la machine, et non à une personne humaine. Cette décision illustre le dilemme actuel : sans auteur humain, pas de protection juridique.

Une distinction clé : création et post-production

À l’inverse, si l’utilisateur intervient de manière significative sur le contenu généré — par exemple en retouchant une image via un logiciel comme Photoshop — cette contribution humaine, si elle démontre un réel apport créatif, peut être reconnue comme une œuvre protégée. C’est cette nuance qui est aujourd’hui au cœur des débats juridiques en matière de création assistée par l’IA.

IA et droit contractuel : les pièges des Conditions Générales d’Utilisation (CGU)

Même si une œuvre générée par IA ne peut pas toujours être protégée par le droit d’auteur, les plateformes qui proposent ces outils encadrent très strictement leur usage à travers leurs conditions générales d’utilisation (CGU). Ces clauses peuvent avoir un impact significatif sur vos droits d’exploitation.

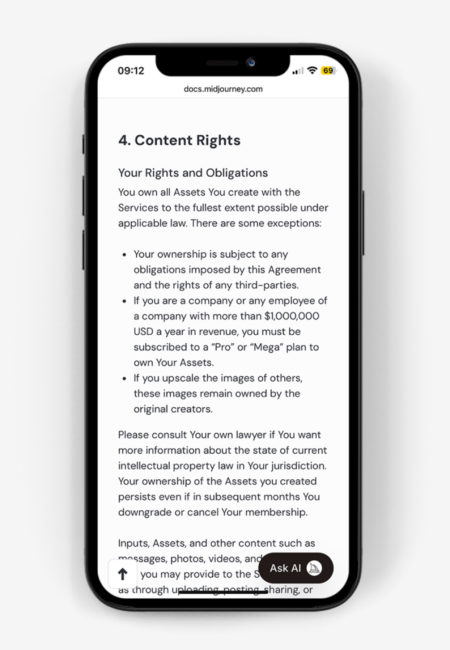

Exemple : MidJourney

Les CGU de 2024 précisent que les utilisateurs restent propriétaires des contenus qu’ils génèrent. Cependant, ils concèdent aussi à MidJourney une licence mondiale, perpétuelle et gratuite sur ces contenus, ce qui peut limiter leur contrôle effectif.

Si vous avez pour objectif d’exploiter le résultat de vos prompts, on ne peut que vous conseiller de lire les CGU de la plateforme utilisée.

3. IA et données d’entraînement : exception ou violation?

Pour se perfectionner, les intelligences artificielles génératives sont entraînées sur d’immenses volumes de données, comprenant souvent des œuvres protégées par le droit d’auteur. Cela pose une question majeure: est-il légal d’utiliser ces contenus sans le consentement des créateurs? Plusieurs éléments de réponses.

Un cadre juridique en évolution

En Europe, la directive DAMUN (2019) instaure une exception permettant la fouille de textes et de données à des fins de recherche ou d’innovation, mais elle prévoit aussi un droit d’opposition (opt-out) pour les ayants droit. Le AI Act, adopté en 2024, vient renforcer ce mécanisme en imposant aux développeurs de modèles d’IA une obligation de transparence sur les jeux de données utilisés et un respect effectif des opt-outs. Certaines de ces obligations (notamment pour les modèles à usage général – GPAI) entreront en vigueur à partir du 2 août 2025.

Aux États-Unis, une proposition de loi, le GenAI Copyright Disclosure Act, vise également à imposer davantage de transparence sur les contenus protégés utilisés pour l’entraînement des IA.

Un risque de manque de data pour l’entrainement des IA ?

Ce nouveau cadre pourrait transformer l’écosystème de l’IA: limitation croissante de l’accès aux données, exigences de conformité, voire monétisation des jeux de données par certains ayants droit. Certains parlent déjà d’un “data winter”, en écho au “winter” de l’IA classique, cette fois provoqué par la raréfaction ou la fermeture de sources d’entraînement.

Conclusion : entre promesse créative et défis juridiques

C’est une certitude, l’intelligence artificielle générative peut être un formidable outil au service des artistes et des créateurs. Elle ouvre de nouvelles perspectives esthétiques et techniques, tout en interrogeant profondément la notion même de création. Mais elle pose aussi un double risque: celui d’une surprotection, qui figerait l’innovation, ou d’une sous-protection, qui fragiliserait les droits des auteurs face à la machine.

Dans ce contexte mouvant, le cadre juridique peine à suivre. À mesure que le droit d’auteur montre ses limites pour encadrer ces nouvelles pratiques, d’autres régimes, comme le droit à l’image ou la protection des données personnelles, prennent le relais.

Vers un cadre juridique repensé

L’essor de l’IA oblige à redéfinir les notions traditionnelles du droit. Le droit à l’image et le droit d’auteur doivent coexister, tout en s’adaptant aux nouveaux défis posés par la technologie.

Pendant son intervention, le Professeur Benhamou a insisté sur la nécessité d’un dialogue entre juristes, artistes et développeurs pour éviter à la fois une surrégulation freinant l’innovation et une sous-protection mettant en danger la création humaine.

En bref, sujet compliqué mais passionnant. Nous avons un peu le sentiment d’avoir amené plus de questions que de réponses 🙂 mais nous resterons attentifs à l’évolution de cette thématique qui s’inscrit déjà comme une évolution majeure de notre secteur.

À propos de Yaniv Benhamou

Yaniv Benhamou est avocat et professeur associé en droit du numérique et de l’information à la Faculté de Droit de l’Université de Genève. Chercheur au Digital Law Center, il conseille régulièrement des institutions publiques et privées sur la protection des données, le droit d’auteur et l’éthique numérique.

Pour en savoir plus :

Profil académique: Université de Genève

Publications et travaux: Digital Law Center