En fin d’année dernière, nous avons organisé un événement avec le Professeur Yaniv Benhamou, avocat et professeur associé de droit du numérique à l’Université de Genève. Il nous a offert une plongée éclairée dans les mutations du droit à l’heure de l’intelligence artificielle (IA). Dans cet article, on revient sur certains éclairages partagés lors de cette soirée. Le sujet, vous le verrez, est complexe! C’est pourquoi, cet article se concentre uniquement sur le droit à l’image. Le droit d’auteur fera quant à lui l’objet de notre prochain billet de blog qui, spoiler alert, sera tout aussi passionnant!

Entre nouvelles formes de création, ambiguïtés juridiques et défis techniques, les questions du droit à l’image et du droit d’auteur s’imposent désormais au cœur des débats sur l’innovation numérique. Dans cet article, on revient sur certains éclairages partagés par Yaniv Benhamou, dans l’idée d’apporter un peu de clarté sur un sujet aussi complexe — et qui, vous allez le voir, n’a pas fini de faire couler de l’encre.

Droit à l’image et droit d’auteur: deux protections à distinguer

Emily Ratajkowski, Jennifer Lopez, Rihanna… Ces figures emblématiques de la pop culture ont en commun d’avoir été au cœur de batailles juridiques inattendues. Non pas pour avoir utilisé l’image d’autrui, mais pour avoir partagé leur propre image – prise par d’autres ou utilisée sans leur autorisation.

Dans un cas, une simple publication sur Instagram.

Emily Ratajkowski

En 2019, Emily Ratajkowski a été poursuivie pour avoir reposté sur Instagram une photo d’elle-même… prise par un photographe professionnel, sans son autorisation. Malgré le fait qu’elle soit la personne représentée et très largement cachée par le bouquet de fleur qu’elle porte, le droit d’auteur sur l’image appartient au photographe, ce qui lui donne le droit exclusif d’autoriser ou non sa reproduction.

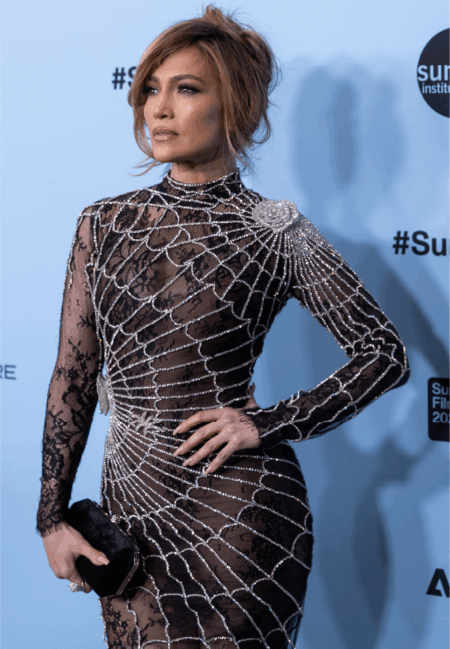

Jennifer Lopez

Même situation pour Jennifer Lopez, attaquée en justice en 2019 par une agence photo pour avoir partagé une image d’elle prise par un paparazzi. Bien qu’elle en soit le sujet principal, elle ne détenait aucun droit sur la photo, ce qui a suffi à caractériser une violation du droit d’auteur selon l’agence. L’affaire a suscité une large attention, notamment sur la place des célébrités face à l’exploitation commerciale de leur image.

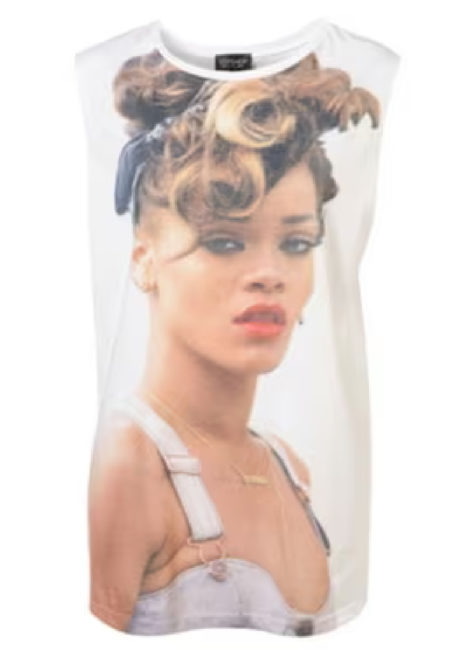

Rihanna vs Topshop

En 2015, la chanteuse Rihanna a remporté un procès contre la marque de prêt-à-porter Topshop, qui avait vendu un t-shirt avec une photo d’elle sans son accord. Bien que la photo ait été légalement acquise auprès du photographe (titulaire des droits), le tribunal a reconnu une atteinte au droit à l’image de Rihanna, en raison de l’usage commercial de son visage, susceptible d’induire le public en erreur sur un éventuel partenariat. Cette décision britannique a marqué un tournant, en affirmant que le droit à l’image peut primer dans certains cas d’exploitation commerciale.

Ces affaires, bien que médiatiques, posent des questions fondamentales que l’intelligence artificielle générative ne fait que raviver:

À qui appartient une image? Qui peut l’utiliser? Et selon quelles règles, quand la création se fait à l’interface entre l’humain et la machine?

Droit à l’image. Une protection en mutation

Sans trop faire de théorie, il est important de comprendre que le droit à l’image permet à chacun de s’opposer à l’utilisation non consentie de son image, mais il connaît des limites, notamment pour les personnalités publiques et les personnes apparaissant fortuitement dans des images d’actualité.

La condition clé reste la reconnaissabilité: une personne doit être clairement identifiable pour invoquer une atteinte à ses droits.

Cependant, il existe des exceptions (évidemment, sinon ça serait trop facile) où le consentement n’est pas toujours nécessaire. Par exemple, dans certains cas d’intérêt public, comme les reportages ou événements d’actualité, l’image d’une personne peut être utilisée sans son autorisation explicite. Quant aux personnalités publiques, la liberté d’utilisation de leur image est généralement plus large.

Les nouveaux défis du droit à l’image

Toutefois, avec l’essor des nouvelles technologies, ce principe devient plus complexe à appliquer. Plusieurs défis émergent dont voilà quelques exemples:

Le clonage vocal et la protection de l’identité auditive

Une voix peut être une signature unique. Mais que se passe-t-il lorsqu’une IA est capable d’imiter un artiste à la perfection? L’affaire «Heart on My Sleeve», chanson générée par IA imitant les voix de Drake et The Weeknd, en est l’illustration parfaite. Si la voix peut être protégée par le droit de la personnalité, le droit d’auteur, lui, ne s’applique pas encore à ces cas.

Autre affaire qui a fait parler d’elle, Scarlett Johansson a récemment accusé OpenAI d’utiliser une voix dans son système ChatGPT qui ressemble fortement à la sienne, évoquant notamment sa performance dans le film Her. Choquée par cette similitude, l’actrice a demandé des explications officielles et a exigé que la voix concernée soit retirée. Ce que OpenAI a fait. Aveu de responsabilité ou pas?!

L’après-vie numérique et la « grief tech »

Une personnalité décède, mais son image et sa voix continuent d’exister sous forme numérique. Peut-on interdire qu’elle soit exploitée après sa mort? En Suisse, la personnalité juridique s’éteint avec le décès (CC 31), mais les proches peuvent invoquer une atteinte à leur propre personnalité (ATF 127 I 145). La question reste ouverte sur la nécessité de nouvelles protections post-mortem.

Le sujet soulève des questions éthiques. En Corée du Sud, une mère a vécu une expérience bouleversante en retrouvant un avatar virtuel de sa fille, décédée d’une maladie incurable. Grâce à la réalité augmentée, elle a pu interagir avec une reproduction virtuelle de sa fille, ouvrant ainsi un débat sur les frontières entre souvenir et technologie. On aime ou pas mais difficile de rester insensible à la démarche.

Google Street View et les droits individuels

Jusqu’où peut-on capter l’image des passants sans leur accord? Le Tribunal fédéral suisse (ATF 138 II 346) a statué que Google pouvait flouter les visages, tant que son taux d’erreur restait inférieur à 1 %. Une reconnaissance implicite que le droit à l’image n’est pas absolu, mais doit s’adapter aux usages technologiques.

IA et consentement : qui contrôle notre image ?

Des plateformes comme This Person Does Not Exist génèrent des visages fictifs grâce à des modèles d’IA entraînés sur des milliers de photos extraites de bases de données publiques (voir le dataset). Ce procédé pose la question de la réutilisation des images: faut-il un consentement pour des visages qui n’ont jamais existé?

Entre image et création: un cadre juridique à redéfinir

En conclusion: le droit à l’image traverse aujourd’hui une zone de turbulence, à mesure que l’intelligence artificielle redéfinit les contours de notre identité numérique. Entre floutage partiel, voix clonées et présence posthume en 3D, les repères traditionnels vacillent, et avec eux, les certitudes juridiques.

Les exemples évoqués montrent à quel point le cadre légal peine parfois à suivre l’évolution des technologies — et à quel point il est nécessaire de continuer à en parler, à l’éclairer, à l’interroger.

Mais ce n’est qu’une partie du tableau. Car si l’IA bouleverse notre droit à l’image, elle redessine aussi en profondeur les notions de création et d’auteur·rice.

Dans un prochain article, on s’intéressera donc à un autre pan fondamental du sujet: le droit d’auteur face à l’intelligence artificielle. Entre créations générées, inspiration automatisée et responsabilités partagées, le débat est loin d’être clos.

À suivre de près.

À propos de Yaniv Benhamou

Yaniv Benhamou est avocat et professeur associé en droit du numérique et de l’information à la Faculté de Droit de l’Université de Genève. Chercheur au Digital Law Center, il conseille régulièrement des institutions publiques et privées sur la protection des données, le droit d’auteur et l’éthique numérique.

Pour en savoir plus :

Profil académique: Université de Genève

Publications et travaux: Digital Law Center